プリン体の多い食品一覧

(100gあたり200mg以上)

一日当たりのプリン体摂取量を400mg以下にするためには、プリン体が多い食品には何があるのかを知り、摂り過ぎに注意する必要があります。食品によってプリン体が多そうなイメージ、少なそうなイメージが先行しがちですが、イメージにとらわれず、実際のプリン体含有量を把握しておきましょう。

目次

- プリン体の多い食品(100gあたり300mg以上)

- プリン体の多い食品(100gあたり200mg以上)

- プリン体とはそもそも何?

- 実は7〜8割が体内でつくられる

- 多く含まれる食品はどんな食品?

- 「多く含まれる食品=ダメ」ではない

- 1日摂取量の目安は?

プリン体の多い食品

(100gあたり300mg以上)

| 食品名 | 100g中の含有量(mg) |

|---|---|

クロレラ |

3183mg |

ビール酵母 |

2996mg |

煮干し |

746mg |

かつお節 |

493mg |

ローヤルゼリー |

403mg |

アンコウ肝(酒蒸し) |

399mg |

干し椎茸 |

380mg |

鶏レバー |

312mg |

マイワシ干物 |

306mg |

イサキ白子 |

306mg |

プリン体の多い食品

(100gあたり200〜300mg)

プリン体含有量が100gあたり300mg以上の食品は乾燥品が多く、含有量が多く表示されやすいのに対し、プリン体含有量が200〜300mgの食材は生もしくはそれに近い状態でそれだけプリン体を含んでいますので、皆さんにとって身近な注意すべき食品であると言えます。

例えば、カツオやマイワシはプリン体をそれほど含んでいるイメージがありませんが、カツオは100gあたり211mg、マイワシは210mgも含んでおり、一日のプリン体摂取量を400mg以下にしなければならないことを考慮すると注意すべき食材であると言えます。プリン体含有量が多い、注意すべき食材には何があるのか見ていきましょう。

| 食品名 | 100g中の含有量(mg) |

|---|---|

豚レバー |

285mg |

大正エビ |

273mg |

マアジ(干物) |

246mg |

オキアミ |

226mg |

牛レバー |

220mg |

カツオ |

211mg |

マイワシ |

210mg |

サンマ(干物) |

209mg |

プリン体とはそもそも何?

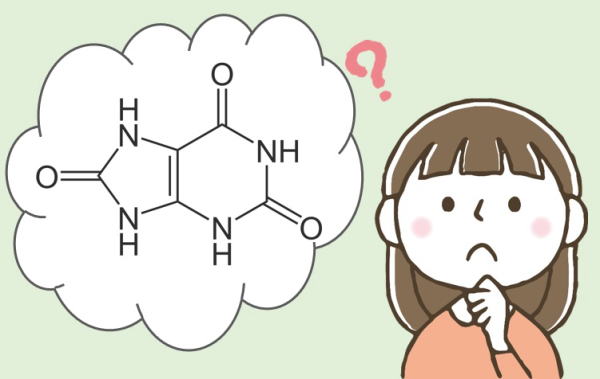

痛風の原因としてプリン体がとても有名ですが、正確にはそれが原因ではなく、プリン体から生成される尿酸が痛風の原因となります。

プリン体と聞くとついついデザートの「プリン」を想像してしまいますが、プリン環と呼ばれる化学構造を持つ物質であるためにそのように呼ばれており、尿酸もプリン体のひとつと言えます。

痛風の原因となる悪者のイメージを強く持たれていますが、実は細胞の遺伝子である核酸(DNAやRNA)を構成する非常に重要な物質です。体内のプリン体は細胞が生まれ変わる過程や、細胞のエネルギー代謝の過程で発生し、それが代謝されることで尿酸がつくられます。

つまり、痛風の原因となる尿酸は体内の老廃物と言えます。牛や犬、魚などは尿酸分解酵素を持っているため、尿酸はさらにアラントインやアラントイン酸に代謝されて体外に排出されますが、人間は尿酸を分解することができません。

尿酸は無味無臭の白い物質で、水に溶けにくいために体内で過剰に増えると尿酸ナトリウムとして結晶化しやすくなります。

体内のプリン体量が多くなると尿酸も多く生成されてしまい、過剰になると尿酸が結晶化して炎症反応を起こし、激痛を伴う痛風発作を引き起こします。そのため、尿酸値の高い人は尿酸の原料となるプリン体の摂取が過剰にならないよう注意する必要があります。

実は7〜8割が体内でつくられる

痛風の治療と言えばプリン体の摂取制限が有名であるため、食事から摂取されるものというイメージがあります。しかし、食事から摂取する量は全体の2〜3割に過ぎず、残りの7〜8割は体内でつくられています。体内における産生ルートは2つあり、1つは細胞の分解でできるもの、もう1つはエネルギー代謝でできるものがあります。

細胞の核にはDNAやRNAなどの核酸が存在していますが、例えばDNAの場合はアデニン、グアニン、シトシン、チミンと呼ばれる4つのプリン体からつくられています。そのため、新陳代謝によって古い細胞が壊されると、プリン体も放出されることになります。

また、体内の細胞がエネルギー代謝を行う場合、高エネルギー物質のATPが分解されてADPが産生され、通常はADPにリン酸が結合してATPに戻ります。このようなサイクルをATPサイクルと呼びますが、急激に多くのエネルギーが必要になった場合は、大量に発生したADPがATPに戻ることができず、分解されてプリン体となります。

つまり、激しい筋肉運動(無酸素運動)を行うとエネルギー代謝が活発になり、体内でプリン体がたくさん生成されてしまい、結果として尿酸値の上昇を招いてしまうので注意が必要です。

多く含まれる食品はどんな食品?

プリン体は細胞の核酸に含まれているため、細胞分裂が盛んな組織や細胞数の多い臓器に多く含まれることになります。例えば、脳や肝臓、腎臓などの臓器、筋肉組織、造血組織のある骨髄などがあげられます。

つまり、動物の内臓(レバーなど)や肉類は含有量が多い食品と言えます。レバーは細胞一つ一つが小さく細胞が密集しているため、牛や豚、鶏などすべてのレバーは含有量が多くなります。

また、食品のうまみ成分の多くがプリン体であり、カツオ節や肉類のうまみ成分であるイノシン酸もその仲間です。干物やかつお節などは水分を飛ばしているためにプリン体が濃縮されており、結果として含有量は多くなる傾向にあります。

「多く含まれる食品=ダメ」ではない

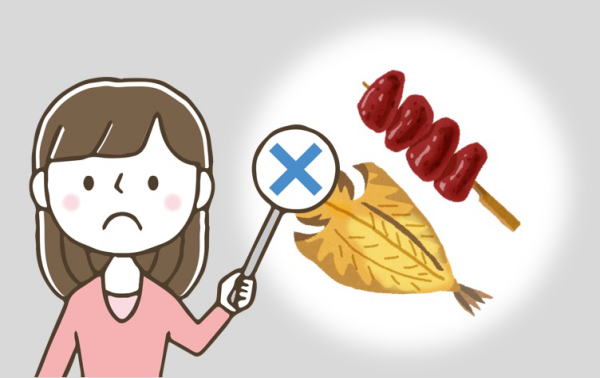

プリン体の多い食品はとにかく避けるべきと思っている方もいますが、決してそうではありません。食品中の含有量と実際の摂取量は異なるため、「多く含まれている食品=食べてはいけない」ということにはならないのです。

例えば、かつお節は100gあたり493mgと高い値ですが、実際の食事でかつお節を100gも食べたりはしません。パラパラかけたのが1gとすると、摂取量は5mgくらいとなります。

乾燥食品は重さが軽くなるため、100gあたりの含有量も多くなりがちです。実際の食事で食べる量と比較して、摂取量が多くなる食品を避けることが大切です。

プリン体の1日摂取量の目安は?

体内のプリン体には、細胞が生まれ変わる過程やエネルギー代謝の過程で生成するものと、食物から摂取されるものの2種類があります。かつて痛風の食事療法と言えば、プリン体の摂取量が厳しく制限されていました。

しかし、その後の調査・研究で食事から摂るプリン体よりも体内で生成される方がはるかに多いことがわかりました。正常な人が一日に体内で産生する量が700mgくらいであるのに対し、通常の食事で体内に取り込まれる量は200mgとされています。

そのため、以前に比べれば痛風治療での摂取制限は緩和されています。食品に含まれるプリン体は腸内で分解されたり、吸収されずに排泄されるのもあるため、摂取したプリン体すべてが体内に取り込まれるわけではありません。

ただし、いくらプリン体摂取が緩和されたといっても過剰摂取をすれば少なからず尿酸値に影響を与えてしまいます。多く含むレバーや干物などの食品は避ける、もしくは食べた翌日の食事は含有量の少ない食事内容にするなどの配慮が必要です。

どのような食品にプリン体が多く含まれているのかを把握し、摂取量が一日あたり400mgを超えないようにしましょう。